Startseite · Medien · Hörtest

Hörtest

Peter Tschaikowski: Violinkonzert D-Dur op. 35

Dieses Violinkonzert ist ein Platzhirsch des Repertoires. Aber warum nur kann mit den alten Katalog-Klassikern heute kaum noch jemand mithalten?

Den Wiener Kritiker Eduard Hanslick brachte dies Werk auf die Frage, „ob es nicht auch Musikstücke geben könnte, die man stinken hört“. Tatsächlich aber ist Tschaikowskis Violinkonzert D-Dur op. 35 dermaßen populär – also: unanrüchig –, dass man es bei einem Hörvergleich mit so ziemlich allen großen Violinisten zu tun bekommt, die es gibt. Bei der Uraufführung am 4. Dezember 1881 in Wien war das nicht absehbar. Die Wiener Philharmoniker und der Dirigent Hans Richter mussten zu dem Werk überredet werden. Der vorgesehene Uraufführungs-Geiger, Leopold Auer, lehnte das Werk als „unspielbar“ ab.

Ähnlich wie beim Klavierkonzert Nr. 1 ist die Form originell, hier klebt niemand an Form- oder Sonaten-Prinzipien. Themen werden geboren und wieder verworfen. Die Kadenz des 1. Satzes ist vorverlegt. Der Finalsatz zieht einen abrupten Schlussstrich unter die Schwermut der Canzonetta. So wirkt das Werk noch heute inspirierend, frisch und unverwüstlich.

Sein Gelingen hängt aber nicht nur vom Solisten ab. Da Russland im 19. Jahrhundert nach Westeuropa blickte (die Aristokratie sprach Französisch), atmet auch Tschaikowskis Musik einen Stil-Mix. Es gibt, so Daniel Barenboim, „typisch russische Stellen, aber ebenso andere, die von anderen Kulturen geprägt sind“. Der Trick besteht darin: „Man darf beide Stilelemente nicht miteinander vermischen! Sonst wird’s pathetisch.“ Und noch ein kleiner Hinweis: Tschaikowski-Großmeister Jewgeni Mrawinski (der das Violinkonzert nicht aufgenommen hat) verstand sich darauf, „dass er die Kälte des Klangs als Ausdrucksmittel einsetzte“ (so nochmals Barenboim). „Folglich gab es Passagen, in denen man das Gefühl bekam, einen Mantel anziehen zu müssen, so kalt wurde er.“ – Nach diesen Präliminarien wollen wir unsere (unbedingt nötige) Auswahl treffen: Im Tschaikowski-Salon empfangen wir neun überragende Interpreten. Plus zwei Newcomer.

Tödliche Perfektion oder lustvoll dreckig

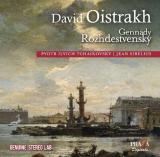

Dass David Oistrach, Meister aller Klassen, mit von der Partie ist, dürfte klar sein. Nur mit welcher seiner sieben (!) Einspielungen? Aufnahmetechnisch sind die unter Ormandy und Konwitschny die Besten. Idiomatischer noch sind die Moskauer Einspielungen unter Kirill Kondrashin (1957) und Gennadi Roschdestwenski (1968). Hier regieren Strenge, aber auch Süße und sogar Geziertheit sowie eine hinreißende, abrupte Ruppigkeit. Welche Varianz der Aussage! Wie viel in Oistrachs goldenem Ton verborgen lag, das lernt man bei diesen Heimspielen.

Sein größter Landsmann (und Freund) Leonid Kogan bräuchte in Gestalt seiner Moskauer Aufnahme unter Alexander Gauk (1952) ein Remastering. Trotzdem ist die Aufnahme den Alternativen unter Silvestri und Vandernoot an sehrender Gesanglichkeit und jüdischem Flair überlegen. Das Werk nimmt Züge sehnsuchtsvoller Gravität und sogar Erotik an – letzteres ein Aspekt, der bei Tschaikowski allzu gern unterschlagen wird. Das trötende Orchester bietet eine Ahnung des Nicht-zu-Ernsten. Dazu fände heute kein Orchester mehr den Mut. Und das spricht für das Dokument.

Unter den Musikern, die aus der UdSSR endgültig emigrierten, ist Bronisław Huberman (1946 unter Eugene Ormandy) der wohl älteste Zeuge einer Tradition, die Notentreue nicht mit Unfreiheit verwechselte. Die ekstatischen Rubati, diabolischen Ausreißer und leichten Unsauberkeiten des Solisten sind lehrreich in Bezug darauf, dass – einem älteren, ‚ursprünglicheren’ Ansatz zufolge – die Musik nicht so akkurat exekutiert werden sollte wie heute üblich. Hoch lebe die Spontaneität und das derwischhafte Musikantentum dieser lustvoll dreckigen Aufnahme!

Genauigkeit, so wie heute üblich, dürfte sich erst nach (und durch) Jascha Heifetz durchgesetzt haben – einem Musiker, dessen Vorgaben heute von allen befolgt, der aber nur von wenigen bewundert wird. Sein ebenmäßiger, besonnener und brillanter Ton (1937 unter John Barbirolli, 1957 unter Fritz Reiner) besticht durch Schönheit, Glanz und Brio. Aber er glättet auch. Seinen Höhepunkt erreicht er bei den Carrerabahn- Fahrten der Kadenzen und im flinken Allegro vivacissimo. Hier soll niemand weinen, sondern jeder staunen. Genau darin bekennt sich Heifetz zum altmodischen, schönen ‚Zirkus-Gedanken’ dieses Konzerts.

Eine Generation jünger, folgte auch Nathan Milstein der Intention, Tschaikowskis vermeintlicher ‚Anrüchigkeit‘ allen übelriechenden Wind aus den Segeln zu nehmen. Seine Aufnahme unter William Steinberg (1959, besser als 1972 unter Abbado) verdient hier genannt zu werden, obwohl sie das Werk allzu sehr neutralisiert – und an ein Perfektionsideal verrät, für das Milstein noch schulbildender gewirkt haben dürfte als Heifetz selber. Dem folgten Maxim Vengerov, Ilya Gringolts, Ray Chen und all die anderen, bei denen dieses Ideal weiter ausgetrocknet wurde. Merke: Perfekter als perfekt ist der Tod. Und genau das ist das Grundproblem vieler heutiger Interpretationen.

Der tragisch früh verstorbene Michael Rabin lässt davon noch nichts erkennen. Weltverloren, aber ungemein exponiert singt der Solist 1955/56 unter Alceo Galliera wie um sein Leben. Er scheut expressive Überschläge nicht. Bei aller Ausdruckssucht verfällt er niemals in Manier. Die Londoner Aufnahme mit dem Philharmonia Orchestra wird heutigen Aufnahmestandards erstaunlich gut gerecht. An Dringlichkeit kann hier niemand Rabin das Wasser reichen. Selbst wenn dessen Vortrag gelegentlich etwas knallig herüberkommt.

Herbert von Karajan, kein leidenschaftlicher Begleiter von Instrumentalsolisten, machte außer für Anne-Sophie Mutter (1987) noch für den französischen Violin- Meister Christian Ferras eine seltene Ausnahme. 1965 ertranken die Berliner Philharmoniker (noch) nicht in Obertönen. Und zeigen stattdessen, welche Stimmenvielfalt sich hier verbirgt. Ferras, ein ebenso eleganter wie melancholischer Künstler, bremst alle Virtuosität offensiv aus. So gelingt es ihm, die Lyrik des Werkes auf höherer, philosophischerer Ebene auszuspielen. Köstlich, trotz der von Karajan favorisierten Stromlinienform.

Von Itzhak Perlman entscheiden wir uns gegen die frühere Aufnahme von 1967 (unter Leinsdorf) und für die spätere von 1978 unter Eugene Ormandy. Vielleicht hat der große Mann die Lebenszugewandheit des Werkes allzu sehr in ein Märchen umgedeutet. Vom seelischen Zwiespalt ist wenig zu merken. Stattdessen: Klasse, Raffinesse, luxurierende Superiorität eines (zweifellos:) Jahrhundert- Geigers.

Neutralismus ist es, worunter fast alle Späteren leiden. So etwa die fein spitzenklöppelnde Hilary Hahn (2008 unter Vasily Petrenko). Sie präsentiert sich hier so zart veranlagt, als stünden sogar die Milchzähne noch aus. Dann lieber gleich einen Zigeuner-Wuschel wie Ivry Gitlis (50er Jahre, unter Hollreiser), den vorzüglichen Vadim Repin (2001 unter Gergiev, 1994 unter Krivine) oder den splissigen Ton von Gidon Kremer (1979 unter Lorin Maazel). Dieser stellt eine der wenigen echten Alternativen dar. Und schlägt damit eine Brücke zu Patricia Kopatschinskaja (2014 unter Teodor Currentzis), die einen rauen, begeisterten Volkston anschlägt und das Werk endgültig aus den Salons herausholt, um es in die Weiten der russischen Steppe zu verschicken. Das lässt aufhorchen, auch wenn die Aufnahme gelegentlich forciert erscheint.

Spätester Gast auf unserem Tschaikowski-Empfang ist der serbische Geiger Nemanja Radulović. Mit dunklem, sämig breitem Strich folgt er vor allem dem Wunsch nach Romantik und substanzvollem, schönem Ton. Virtuos, aber ohne jeden inneren Abgrund. Wie so viele Jüngere orientiert sich auch seine Aufnahme (2016 mit dem Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra unter Sascha Goetzel) vor allem: an schulischen Idealen. Sie will alles richtig machen. Und weiß dabei zu wenig zu erzählen. Fazit: Je oller, desto doller. Gerade bei diesem Werk lohnt es sich, in den tiefen Brunnen der Vergangenheit hinabzuhören. Da rauscht er am schönsten.

Hauptgewinn:

Jascha Heifetz, Fritz Reiner

Als JPC- und Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

Externer Inhalt - Spotify

An dieser Stelle finden Sie Inhalte eines Drittanbieters, die Sie mit einem Klick anzeigen lassen können.

Mit dem Laden des Audioplayers können personenbezogene Daten an den Dienst Spotify übermittelt werden. Mehr Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Bronisław Huberman, Eugene Ormandy

Freilos:

Michael Rabin, Alceo Galliera

EMI/Testament

Gidon Kremer, Lorin Maazel

DG

Patricia Kopatchinskaja, Teodor Currentzis

Sony

Trostpreis:

Christian Ferras, Herbert von Karajan

DG

Nathan Milstein, William Steinberg

EMI

Itzhak Perlman, Eugene Ormandy

Warner

Nemanja Radulović, Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, Sascha Goetzel

DG

Robert Fraunholzer, 28.10.2017, RONDO Ausgabe 5 / 2017

Das könnte Sie auch interessieren

Pasticcio

Ein Sachse in Niedersachsen

1920 war es in Göttingen ein gewisser Oskar Hagen, der mit Gattin und Freunden in den eigenen vier […]

zum Artikel

Blind gehört

Boris Berezovsky: „Aber reden wir nicht darüber“

(sofort) Marc-André Hamelin? Kapustin? Das wäre nichts für mich. Jazz muss improvisiert werden. […]

zum Artikel

Café Imperial

Unser Stammgast im Wiener Musiker-Wohnzimmer

Zum 100. Geburtstag der Salzburger Festspiele macht selbst Corona eine Ausnahme. „Elektra“ von […]

zum Artikel